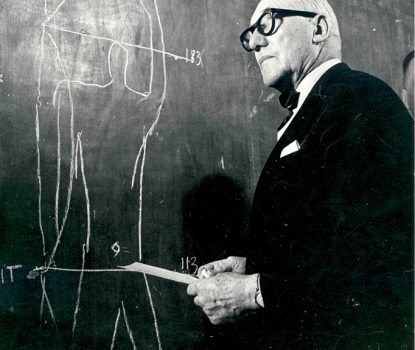

Le Corbusier, un patrimoine suisse

Dans les coulisses de cinq œuvres majeures réalisées en Suisse par un grand maître de l’architecture moderne.

S’il a été naturalisé français, Charles-Édouard Jeanneret-Gris, mieux connu sous le nom de Le Corbusier, est né à La Chaux-de-Fonds en 1887. Après suivi des études, voyagé et côtoyé des maîtres de l’architecture moderne, il ouvre son bureau d’architecture et propose ses services dans la ville qui l’a vu naître vingt-cinq ans plus tôt.

En 1912, il y conçoit sa première réalisation vraiment libre : La Maison Blanche destinée ses parents. Cette construction constitue pour lui un véritable laboratoire expérimental: il teste des idées, des techniques, des matériaux. Durant les années qui suivront l’installation familiale, il interviendra encore à maintes reprises par de nouveaux apports et des modifications.

Le caractère néoclassique de la Maison Blanche rompt avec l’art nouveau régional et se réfère aux expériences faites auprès d’Auguste Perret à Paris et de Peter Behrens à Berlin. Dans une notice de vente datée de 1919, Charles-Edouard Jeanneret décrit la maison ainsi: «La construction ne comporte que les murs extérieurs et quatre piles intérieures de 50×60 cm. Tout le reste n’est formé que de cloisons légères pouvant être déplacées sans entraîner de frais importants (…) ».

En 1916, et de retour d’un voyage en orient, Le Corbusier bâtit la Villa Schwob à La Chaux-de-Fonds. Construite pour Anatole Schwob, un riche fabriquant d’horlogerie, la bâtisse doit son surnom de Villa Turque à son aspect extérieur particulier : des lignes très épurées mariées à deux ailes semi-circulaires aux généreuses rondeurs, une corniche néo-grecque, un attique sans toiture et de la brique de terre cuite comme revêtement extérieur.

La structure en béton armé est utilisée dans un système de construction révolutionnaire : pas de murs porteurs mais 16 piliers soutenant 4 dalles quadrangulaires (les planchers). Pour la première fois, Charles-Édouard Jeanneret met en œuvre les principes de son système breveté de Maison Dom-Ino. Les toits sont traités en terrasses-solarium.

La villa Turque

A Corseaux, la Villa Le Lac construite en 1923 est un exemple clef de la production de Le Corbusier au début de sa carrière. Située au bord du lac Léman, entre la rive du lac et la route de Lavaux, sur une étroite et longue parcelle (30×12 mètres), cette toute petite maison occupe environ 60 m2 sur un seul niveau. Cette petite «machine à habiter» a été conçue pour les parents de l’architecte ruinés par un mauvais payeur et devenus âgés. Le Corbusier y expérimente trois de ses Cinq points de l’architecture moderne: le plan libre, la fenêtre en bande et le toit-jardin.

En raison du terrain, des améliorations ont été nécessaires au fil du temps comme l’explique Patrick Moser, conservateur de la Villa Le Lac : « La Villa est située à 4 mètres du lac et dispose d’une cave. Année après année, la montée annuelle des eaux du lac a poussé la cave vers le haut et la maison s’est littéralement cassée en deux. Le Corbusier a remédié au problème en installant une charnière – un joint de dilatation – dans le toit, permettant ainsi une “respiration” à la Villa. De même, il a recouvert la façade sud d’un bardage d’aluminium, pour cacher la grande fissure qui courait de bas en haut, et éviter ainsi les “émotions visuelles” ».

1931 et 1932 ont vu naître l’immeuble Clarté à Genève. Introduisant les éléments d’une esthétique nouvelle, caractérisée notamment par des façades de fer et de verre, ainsi que par les lignes horizontales de vastes balcons rapportés, La Clarté est une parfaite représentation de la contribution apportée par Le Corbusier et Jeanneret à la rationalisation des procédures de construction (montage à sec), au renouvellement des conceptions de la structure porteuse (squelette en acier soudé) et de la culture de l’habitat des classes moyennes (immeuble-villa).

Ce bâtiment occupe une position clé dans l’œuvre de l’architecte, qui, à partir de la crise économique de 1929, va concentrer sa réflexion théorique sur l’organisation de la densification urbaine. La Clarté était destinée à fournir les plans d’immeubles locatifs type.

Le Pavillon d’exposition ZHLC (Maison de l’homme) de Zurich est une des dernières œuvres de Le Corbusier et fut même achevée après sa mort en 1967. Il a été commandée par la collectionneuse d’art Heidi Weber. Si Le Corbusier avait été chargé d’élaborer les plans d’une maison d’habitation, le lieu sert aujourd’hui de lieu d’expositions. Une fois n’est pas coutume, l’architecte avait choisi de se passer du béton et de n’utiliser que de l’acier, de l’émail et du verre. On y retrouve des caractéristiques de l’architecture nouvelle : des composants souples et modulables réalisés à partir de matériaux industriels bon marché et fonctionnels constituent l’armature. Le toit est séparé du reste de la construction et semble flotter au-dessus de la maison tel un parapluie. Vu de l’extérieur, des dalles colorées donnent au cube sa forme rythmique.

La Maison de l’homme, un pavillon qui sert de lieu d’exposition